生前の相続対策

早めに済ませておきたい!生前の相続対策

相続は大きく分けて相続前の対策と相続後の手続きに分かれます。

相続前の対策とは、相続発生前の相続対策です。

相続前の対策はさらに次のように分かれます。

遺言書の作成

遺言書は、法律によって書き方が決められておりますので、まずはそのルールを把握して記述する必要があります。 また、近年では不完全な遺言を遺してしまったがゆえに、紛争がおきてしまうことも少なくありません。法律の専門家にご相談いただくことをお勧め致します。

パートナーズでは、お客様のニーズに合わせた遺言書作成の支援~保管~実現までをサポートする遺言POST(ポスト)という商品を提供しております。

遺言について

遺言を書ける人は、民法により定められております。未成年者や軽度の認知症であっても、遺言を書く事は可能です。遺言を書くことで、遺産分けの内容を決めておくことができますので、トラブルを避けることができます。

ただ、遺言がない場合もあります。その場合の相続手続きについては、遺産分割協議が必要となります。

遺言の方式

遺言書には大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。それぞれ、特性と作成時に気を付けるべきポイントがあります。

また、自筆証書遺言と公正証書遺言の他にも、民法で定められている別の方式があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が遺言者の話を聞いて作成するものです。公証役場(公証人の出張可能)におもむき、2人以上の証人の立会いのもと、作成されます。遺言は公証役場に保管されるため、偽造・紛失・改ざんの恐れがないので、安心できます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分で書くことができる遺言です。証人も費用も必要なく、簡単に作成できます。ただ、紛失や偽造の恐れがあり、内容に不備があった際には、遺言者の意図が反映されないケースもあります。また、遺言者が死亡した場合には、家庭裁判所の検認が必要となります。

遺言の撤回・変更

遺言は何度でも変更することが可能です。書き直した際に、前の遺言はどうなるのか、複数遺言があった場合にはどうなるのかを解説します。

遺言を作成した後の問題

遺言を作成した後はどうすればいいのでしょうか。紛失や改ざんを防ぐにはどうすればよいのでしょうか。遺言作成後の注意点、保管方法について解説します。

円満・円滑な相続手続きの準備

円満・円滑な相続手続きの準備とは相続税が発生した際、納税に困らないようにあらかじめ対策を立てておくことです。 相続税が発生する場合、多くのケースで比較的多額の相続税を納めなければならないため、十分な対策を行っておくことが必要です。

相続税の節税・納税資金対策

節税対策とは、実際に相続があった時に税金を少しでも少なくしようとするものです。 節税対策には色々な方法がありますので、これらを組み合わせて効果的な節税を行いましょう。

成年後見

判断能力の不十分な方々(認知・記憶等に障害のある高齢者、知的障害者、精神障害者など)を保護し、支援・活動する制度を成年後見制度といいます。

家族信託

財産を託す人【委託者】が、信頼できる家族【受託者】に財産を託し、受託者が、その信託の目的に定めた内容に従って、引き受けた財産の管理・運用・処分を行い、信託された財産から得られた利益を【受益者】に給付する、委託者と受託者の契約によって開始する財産管理の手法です。

ホームページ限定!

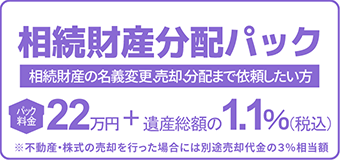

お得なパックサービス

パートナーズでは、ホームページからの申込み限定でお得なパックサービスをご用意しております。

いずれのパックも通常の料金体系と比べて、複数の手続きをまとめてご依頼頂く分リーズナブルな価格に設定しております。

各パックサービスの詳細をご覧頂き、ご依頼・ご相談をご希望される方は、お気軽にお電話もしくは相談申込みフォームよりお問合せください。

※お電話でのお問い合わせの際には、「HPでパックサービスを見た」とお伝えください。